관련 연구내용 국제학술지 'Chem' 저널에 게재

세포막에 존재하는 막단백질 (트랜스포터, 이온채널, 수용체등)은 주요 약물 타깃으로 개발된 약물의 60% 이상이 막단백질에 작용한다. 향후 항체약물 및 알로스테릭 자리에 작용하는 약물 등 새로운 기전의 약물의 개발이 예상되어 신약개발에 있어 막단백질 구조규명이 더욱 중요해질 것으로 예상된다. 막단백질 구조연구를 위해 전통적인 양친매성 분자이 사용되어왔지만 이들 분자는 막단백질의 변성과 응집을 막는데 그 한계가 명확하다. 하지만 막단백질 연구를 위한 양친매성 설계 원리의 부재로 새로운 분자개발에 어려움이 많았다.

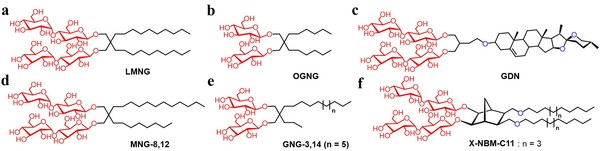

한양대학교 생명나노공학과 채필석 교수는 지난 15년간 막단백질 연구를 위한 새로운 양친매성 분자를 개발하였다. 채 교수가 설계한 양친매성 분자 중 널리 사용되고 있는 3개의 화합물이 바로 LMNG, GDN, OGNG이고 모두 미국 아나트레스이 (Anatrace)회사에서 시판되고 있다

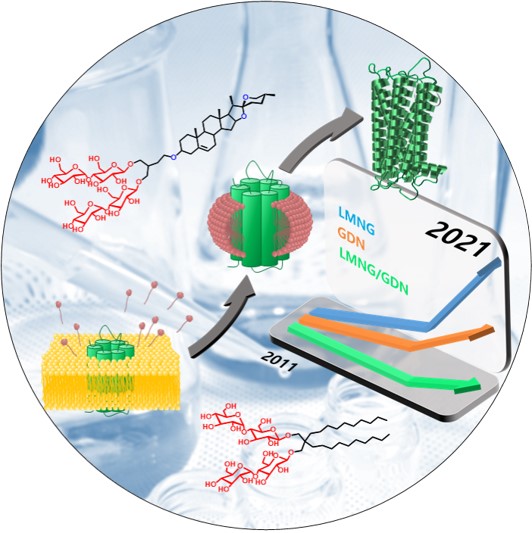

이중에서 LMNG 양친매성 분자는 채교수가 미국에서 박사후연구과정중 개발한 화합물로 2012년 미국 스탠포드 대학의 브라이언 코빌카 교수가 G-단백질 연결 수용체의 구조규명으로 노벨화학상을 수상할 때 크게 기여한 화합물이기도 하다. 코빌카 교수는 2011년에 채교수가 개발한 LMNG를 사용하여 G-단백질 연결 수용체와 G-단백질의 복합체 구조를 세계최초로 규명할 수 있었다. 이 LMNG는 지난 10년간 302개의 막단백질 구조 연구에 사용되었으며 특히 G-단백질 연결 수용체의 구조연구 (145개)에 탁월한 성능을 보여주었다.

글루코즈 친수성기를 갖고 있는 OGNG의 경우에는 지난 10년간 17개이 막단백질 구조연구에 사용되었다. 특히 주목할 양친매성 분자가 GDN인데 이 분자는 채교수가 2012년에 개발하였지만 2016년까지는 막단백질 구조연구에 사용된 보고가 없었다. 그런데 최근 저온전자현미경 (CryoEM)기술의 눈부신 발전으로 이 양친매성 분자가 각광을 받게 되었는데 2개 (2017년), 4개 (2018년), 35개 (2019년), 63개 (2020년), 93개 (2021년)의 막단백질 구조연구가 이 양친매성 분자의 사용으로 진행되었다.

결과적으로 지난 10년간 구조가 알려진 전체 막단백질 중 1/5정도 (22%)가 LMNG와 GDN의 사용에 의해 이뤄졌다. 최근 2년간 전체 막단백질 구조연구의 1/3이상 (36%)이 채교수가 개발한 이 두개의 양친매성 분자에 의해 이루어졌다는 사실은 채교수가 막단백질 구조연구분야에 크게 기여했음을 시사해준다.

채교수는 여기에서 멈추지 않고 LMNG와 OGNG보다도 더 우수한 다수의 양친매성 분자를 꾸준히 개발해왔는데 이중에는 비대칭 MNG (A-MNG)와 팬던트 GNG (P-GNG)가 눈에 띈다. A-MNG는 LMNG에 존재하는 두개의 알킬사슬의 길이를 다르게 하여 소수성부분에 비대칭성을 도입하여 막단백질의 안정화를 크게 향상시켰다. 또한 P-GNG은 경우에는 OGNG 소수성부분에 팬던트 사슬을 도입하여 분자간 상호작용으로 크게 증가시켜 막단백질의 안정화를 향상시켰다.

또한 LMNG의 중심에 노보넨 (norbornane)을 도입하여 자가조립구조의 빈공간을 줄여 막단백질 안정화에 탁월한 X-NBM-C11을 개발하였다. 이들 결과는 모두 채교수가 독자적으로 도출한 양친매성 분자의 설계원리가 없었다면 불가능하였다. 이외에도 채교수는 20종류 이상의 양친매성 분자를 개발하였고 이들 대부분은 미국의 아나트레이스나 아반티(Avanti)회사에서 시판되고 있다. 채교수는 최근 이 연구내용을 정리하여 “Impact of novel detergents on membrane protein studies’란 제목으로 Chem 저널에 게재하였다.

채교수는 최근에 나노디스크를 형성할 수 있는 양친매성 분자 그리고 막단백질 맞춤 양친매성 분자 개발을 추진하고 있다. 나노디스크 형성 양친매성 분자는 막단백질의 추출, 정제 그리고 구조분석 모든 과정을 하나의 시스템으로 해결할 수 있고, 막단백질 맞춤 양친매성 분자는 자가조립을 통해 다양한 구조를 지닌 막단백질 각각에 딱 들어맞는 시스템을 제공하여 만능 양친매성 분자가 될 수 있다.

'한양위키' 키워드 보기

'한양위키' 키워드 보기