추원교 교수(디자인대ㆍ테크노)

|

공예의 길 42년. 한 분야에 대한 깊이를 그 분야에 몸담은 시간만으로 평가할 수 없지만, 추원교 교수(디자인대·테크노)가 공예와 함께한 반백 년은 공예에 대한 깊이를 증명하기에 충분한 시간이다. 공예 디자인이 큰 주목을 받지 못하던 1970년대부터 지금까지 ‘공예 외길’을 걸어온 추 교수의 공예이야기를 들어보자.

‘디자인’이 없던 시절부터

|

추원교 교수가 우리대학 응용미술학과(사범대학 응용미술교육학과의 전신)에 입학한 것은 1969년. 그 시절에는 예술과 디자인의 경계가 모호했다. ‘미적 감각’에 대한 것은 그저 ‘미술’이라는 단어로 뭉뚱그려진 시대였다. “지금은 시각디자인, 산업디자인이라고 불리는 과목들이 그저 시각 ‘미술’, 산업 ‘미술’이었어요. 제가 대학 다니던 시절은 ‘디자인’이라는 단어가 없던 시절이죠.” 시대는 확실히 미(美)에 민감하지 않았다. 그런 시대에 응용미술을 선택하기는 큰 결정이었다. “아는 게 미술과 공예 밖에 없었어요(웃음). 어렸을 적부터 그림을 좋아하다 보니 자연히 그 길을 걸을 수 밖에 없더라고요. 프루스트(Marcel Proust)의 시 ‘가지 않은 길’처럼 다른 길을 생각해본 적은 단 한 번도 없었어요.”

추 교수는 대학원 졸업 후 1976년 조선대학교에서 처음 교편을 잡았고, 1995년에는 다시 우리대학 금속디자인학과 교수로 부임한다. “모교의 교수가 된다는 명예롭고 감사한 일이에요. 제자가 곧 후배이니, 잘 이끌고 싶었죠.” 그가 재직하는 ERICA캠퍼스 디자인대학은 현재 국내대학 중 상위권에 올라있다. 하지만 아직도 부족하다고 말했다. “상위 1%가 되는 것을 목표로 하면 안 되고, 최고를 목표로 해야 해요. 예술과 디자인은 최고가 선도하거든요. 백남준, 피카소(Pablo Picasso), 앤디 워홀(Andy Warhol) 같은 한 사람의 영향력은 막강하죠. 저는 제자들이 세계의 디자인을 이끌 수 있는 최고로 만들고 싶습니다.”

이 시대의 공예는 ‘예술’이다

|

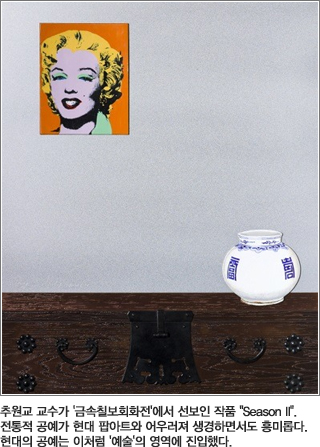

공예는 생활에 쓰이면서 그 나름의 미(美)를 가진 모든 것이다. 옷을 넣는 가구도, 밥을 담는 그릇도, 숟가락도 공예다. 공예는 삶과 가장 밀접한 예술이다. 그래서 공예는 생활을 담고, 시대의 미의식을 담는다. 추 교수는 “공예는 전통적으로 수천 년 동안 내려온 것”이라고 설명하지만, 그는 공예가 전통에 매여서는 안 된다고 말한다. “시대도 변하고, 산업도 발달했어요. 이 시대의 공예는 수천 년 동안 인간이 시행착오를 겪으면서 얻은 공예에 담긴 정신들을 이 시대에 맞게 변용하고, 새로운 문화를 창출해야 한다고 생각합니다. 꼭 전통에 매여서도 안 되고, 현대에 맞게 변해야죠.” 현대의 공예는 제조양상이 변했다. 기술의 발달로 생활에 쓰이는 물건들은 공장에서 대량생산되기 시작했고, ‘손맛’이 있는 공예는 점차 접하기 어려워졌다. 이런 상황에서 추 교수는 이 시대의 공예 개념은 변해야 한다고 말한다. “과거 공예의 특징이었던 쓰임은 대량생산과 디자인에 넘어갔고, 이 시대의 공예는 예술 표현방식의 하나로 이해해야 합니다.”

추 교수는 지난 8일까지 인사동에서 개인전 ‘금속칠보회화展’을 열었다. ‘금속칠보’라는 공예 기술을 예술의 영역인 회화로 표현한 전시회였다. “칠보는 금속판에 색깔을 넣는 것이에요. 이집트에서 사용한 공예품에, 중세시대 왕들의 왕관에 쓰인 기술이죠. 이번 전시회는 공예에서 칠보 이용해서, 회화로 표현해보자는 생각에서 출발한 전시회입니다. 공예를 예술적 양식으로 표현하고, 예술을 다양한 표현방식 통해 구현한다는 의미를 담았어요.” 이 시대의 공예는 더 이상 생활에 쓰이는 물건에 국한되지 않는다. ‘손맛’ 있는 예술이다.

‘제24회 목양공예상’ 주인공

목양공예상은 한국의 현대공예발전에 기여한 사람에게 수여하는 국내 유일 공예상이다. 2013년 제24회 목양공예상의 수상자가 바로 추원교 교수다. “감사하고 영광이죠. 특히 젊은 공예가들이 저를 추천한 것으로 알고 있습니다. 섬유공예, 목공예 등 다른 분야에서도 제가 받아야 한다고 후보를 내지 않았다고 전해 들었는데, 모든 공예가들에게 감사할 일이죠.”

추 교수가 공로를 인정받은 것은 한국공예가협회 이사장을 맡았을 무렵이다. 추 교수는 세계에 우리 공예가들의 작품을 소개하는데 역점을 두었다. “한국공예가협회의 이사장이 되고 나서, 한국현대공예작가들의 작품을 모은 영문 도록(작품을 사진으로 엮은 목록)을 만들었어요. 작품을 사진 찍고, 사용할 용어를 통일했죠. 그 작업을 마치고 60개국에 배부했어요. 심지어 아프리카에도 배부했으니, 한국의 공예를 전세계에 알릴 수 있었던 계기였다고 생각해요.”

|

공예가들의 도록을 만든 것은 외국에서도 대단한 일이라고 예찬했다. 정부에서도 훈장을 주겠다고 제안했다. “하지만 사양했어요. 상에 대해서 연연하고 싶지 않았고, 연로하고 실력 있는 분들도 많이 계셨으니까요.” 그는 자신의 훈장은 거절했지만, 젊은 공예가들을 위한 ‘훈장’을 만들었다. ‘젊은작가상’이다. “삼사십대의 젊은 공예가들에게 주는 상 ‘젊은작가상’을 만들었어요. 젊은 공예가들이 희망을 가져야 미래의 공예가 발전할 수 있다는 생각에 제정한 상이었죠.” 세계에 한국의 공예를 알리고, 미래의 공예가를 위한 지원책을 마련한 추 교수. 제24회 목양공예상은 그의 공로를 인정하는 한국 공예가들의 선물이다.

|

한국 공예문화를 향한 쓴 소리

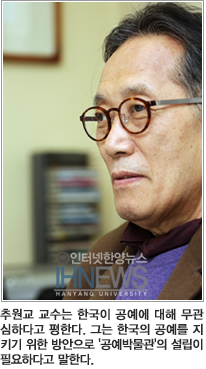

추 교수는 한국사회가 아직 공예에 대한 인식이 부족하다고 말한다. “일본은 한국과 달라요. 일본은 우리나라에서 문화를 많이 가져갔죠. 특히 임진왜란 당시 도요토미 히데요시가 조선에 와서 ‘조선에 있는 장인들은 모두 데려오라’고 지시했던 것은 유명해요. 일본은 문화가 없던 나라였지만, 문화를 만들고, 그 문화를 수호하려고 노력하죠. 하지만 우리나라는 너무나 좋은 문화를 갖고도 버린 것이 많아요. 60,70년대 재개발하면서, 아파트를 지으면서, 전통공예품들을 많이 버렸죠. 요즘은 인사동 가도 좋은 공예품 찾기가 어려워요.” 전통공예는 문화이자 역사다. 공예를 잃는 것은 역사를 잃는 것이다.

그는 전통공예를 보전하기 위한 노력으로, 한국에도 공예박물관이 필요하다고 주장한다. “우리나라의 청자, 백자 등은 모두가 아는 공예품이에요. 하지만 청자를 보기 위해 방문할 수 있는 박물관은 거의 없어요. 좋은 박물관에 가면 있긴 하지만, 청자의 양이 턱없이 부족합니다. 가구도, 민화도 박물관에서는 찾아볼 수 없다. 관리 소홀로 대부분 흩어져버렸죠.” 그는 “공예가 소중하다고는 말하지만, 지키고자 하는 노력이 없다”고 아쉬워했다. “김치냉장고는 공예품인 옹기에서 영감을 얻은 제품이에요. 공예기술이 현대의 전자제품에 응용될 수 있음을 보여주는 대표적 예죠. 하지만 한국에 옹기박물관 하나 없는 게 현실이에요. 대포 만드는 것도 공예기술이고, 종 만드는 것도 공예기술인데 지금은 모두 없어졌습니다. 국가와 사회에서 공예를 더 인정하는 풍토가 마련돼야 공예를 지킬 수 있어요.”

후배이자 제자들에게, “멀리 보고 돌을 던져라”

“멀리 보고 돌을 던져라.” 42년 공예의 길을 걸어온 추원교 교수가 후배이자 제자들에게 던지는 한 마디다. “조그만 것에 연연하지 말고 갔으면 좋겠습니다. 예술작품이라는 것은 이 시대에 각광을 받는 작품도 있지만, 죽어서 인정을 받는 작품이 더 많습니다. 저는 후배와 제자들이 사후에 훌륭하게 평가 받을 수 있는 작품을 만들었으면 좋겠습니다. 또, 자신의 꿈이 올바르다고 생각하면, 어렵더라도 꾹 참고 길을 걸었으면 좋겠어요. 어렵다고 돌아갔던 길을 훗날 후회할 수도 있으니까요. 어려운 길이라도 꿋꿋하게 잘 이기고 나갔으면 좋겠습니다. 그래야 후회 없는 인생 살아요. 비굴하지 말고, 당당하게 살기를 바랍니다.”

|

| ||

양진웅 학생기자 projw@hanyang.ac.kr

이 기자의 다른 기사 보기

제 민 학생기자 ashton17@hanyang.ac.kr

이 기자의 다른 기사 보기

김용현 사진기자ssamstar@hanyang.ac.kr

'한양위키' 키워드 보기

'한양위키' 키워드 보기