사진으로 보는 한양의 역사

익숙하고도 낯선 과거 우리대학의 문화를 담다

1939년 7월, 동아공과학원으로 첫 문을 연 우리대학이 올해로 개교 75주년을 맞았다. 시간이 흐른 만큼 학교의 모습도, 학생들의 문화도 변했다. 같은 공간 속 다른 문화를 간직하고 있는 그때 그 시절 우리대학의 풍경. 인터넷한양이 담았다.

|

1985년 4월, 선거의 열기는 뜨거웠다. 총학생회장 선출을 위해 한마당에서 열린 학견발표회에 운집한 학생들은 각자 지지하는 후보를 향해 열띤 응원을 펼쳤다. 선거운동은 있어도 학생들의 후보 응원은 없는 요즘과는 사뭇 다른 분위기다. 대외협력처 홍보팀 권경복 팀장(정외.85)은 이 시절 대학생활을 했다. “85년도는 군부독재시절로 민주화 열기가 한창 시작될 때였습니다. 어떤 총학생회가 들어서느냐가 초미의 관심사였죠.” 민주화된 학생회를 원하는 학생들은 지지후보를 중심으로 결집했다. “한 학과 내에서도 지지하는 세력이 다른 사람끼리 미묘한 앙금이 남기도 할 정도였습니다.”

1980년대는 학생운동도 활발했던 시기다. 당시 학생운동 진영 내에서 PD(Proletarian Democracy)계열과 NL(National Liberation)계열로 나뉘어 대립하기도 했다. PD는 ‘노동해방’을 골자로 한 운동권 조직을, NL은 친북 반미 성향을 지닌 운동권 조직을 말한다. 권 팀장은 “우리대학 내의 NL계열은 온건한 방법으로 민주화를 이루자는 성향을 지니고 있었다”면서 “전통적으로 NL계열의 학생회가 계속됐다”고 했다. 학생운동도 IMF를 지나면서 점차 사라지는 풍경이 됐다.

|

축제의 계절 5월은 학생들이 결집하는 또 하나의 행사였다. 권 팀장은 “지금이야 축제에 어떤 초대가수가 오느냐가 중요했지만 당시엔 초대가수가 거의 없었고, 온다 하더라도 대중가요가 아닌 민중가요를 부르는 가수들이 초대되곤 했습니다. 연예인이 중심이 되는 것이 아니라 학생이 동참해서 꾸려가는 프로그램도 많았고요.” 오늘날 대학 축제에선 단체줄넘기대회처럼 선후배간의 협동을 보여주는 활동을 보기 힘든 것도 사실이다.

|

90년대까지만 해도 우리대학은 9월마다 ‘직녀제’라는 축제를 실시했다. 지금이야 명절날 TV프로그램에서나 볼 수 있는 씨름대회를 당시엔 학교에서 직접 구경하는 묘미가 있었다.

|

대외협력팀 김승 팀장(사학.87)은 “MT에서 통기타를 매고 모든 노래를 외워 부르던 때가 있었다”면서 “필수참석은 아니었지만 모두가 참석하는 분위기였다”고 말했다. 수업보다 교우관계를 통해 더 많은 것을 배우던 시절이었다. “요즘은 답사에 참석하는 인원이 워낙 적어서 답사 참석을 학점으로 대체하는 과도 있다고 들었습니다. 과거처럼 추억이 없는 것 같아 안타깝습니다. 그때는 민주화 운동과 같은 시대배경과 맞물려 친구들과 함께 답사 가서 정치적 현안에 대해 토론하곤 했었죠.”

박물관에 얽힌 기구한 사연도 있다. 1980년 2월에 완공돼 개관을 앞둔 무렵 민주화 사태가 벌어진 것. 시민들이 본관을 점령해, 본관에 있던 모든 사무실이 박물관으로 오게 됐다. 박물관이 문을 연 것은 2002년. 무려 20여 년의 시간 동안 제 모습을 찾지 못했다. 현재 박물관은 꾸준히 그 자리를 지키며 다양한 전시를 선보이고 있다.

|

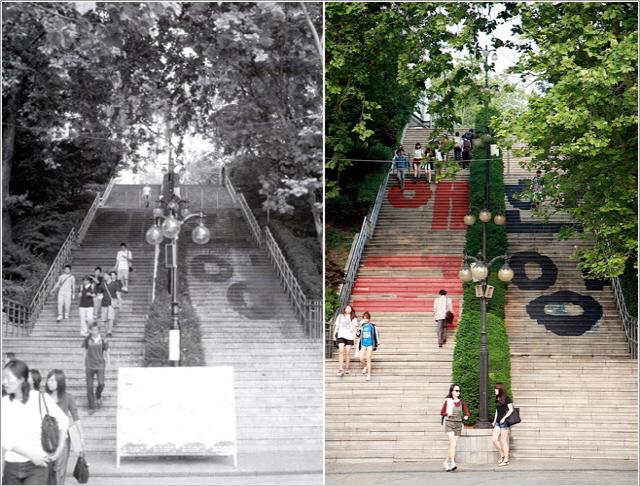

서울캠퍼스 사회대학 앞의 88계단. 왼쪽 계단에는 ‘애국’, 오른쪽 계단에는 ‘한양’이라는 글자가 쓰여있다. 오른쪽 계단으로 다니면 F학점을 받는다는 ‘전설’때문에 학생들은 왼쪽으로만 다니곤 했다. 홍보팀 원장희 과장(사회.96)은 “90년대에도 있었던 말”이라면서 “이름은 88계단이지만 88개가 아닌 이유는 폭우 등으로 파손되는 과정들이 있었기 때문”이라고 말했다. 권경복 팀장은 “80년대에는 한마당에 엄청난 인원이 모일 때가 많았다”면서 “그때 88계단이 스탠드의 역할을 하곤 했다”고 전했다.

학교 내의 또 다른 ‘전설’은 사자상과 연관이 있다. 사자이빨을 가져가면 사법고시 등 중요한 시험에 합격한다는 것. 이 때문에 늘 사자상에는 이빨이 없을 때가 많았다. 권 팀장은 “80년대 초반부터 시작된 것”이라면서 “공대나 의대 위주였던 우리대학이 상경계열이나 법과대학 등을 대폭적으로 지원한 때가 이 시기”라고 말했다. “실력 있는 학생을 많이 뽑아 전폭적인 지원을 아끼지 않던 때이고 공무원시험, 사법시험 등 ‘합격’이 중요해지면서 생긴 해프닝이었던 것 같다”는 이야기다.

|

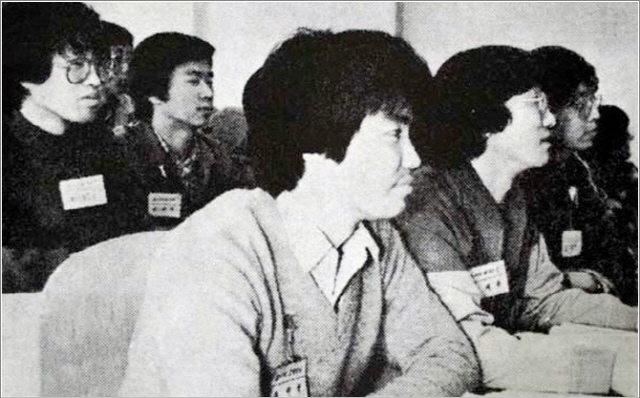

지금은 얼핏 우스워 보이지만, 학내에서 명찰을 달고 다니던 때도 있었다. 1983년 토목공학과에서는 한 반 학생들끼리도 서로 이름을 모르는 경우가 많아 명찰을 가슴에 부착하고 수업을 들었다. 대학에서는 어색하기도 하지만, 30년 전 토목공학과에서는 ‘당연한’ 문화였다. 당시 토목공학과 재학생은 복학생을 모두 포함해 130여 명 정도. 요즘에도 인원이 많은 학과는 비슷한 인원을 보유하고 있지만, 과거만큼 학생들이 서로를 ‘모두 알고 싶다’고 생각하지 않는 것이 명찰을 사라지게 한 아쉬운 이유다.

|

지금은 졸업식 날이라도 동기끼리 모이기도 힘들뿐더러 다 함께 사진을 찍는 일도 보기 드물다. 졸업 앨범 촬영을 위한 한 장이 전부다. 권 팀장은 “교수님을 가운데 모시고 모두 함께 마지막 추억을 남기는 것이 정형화된 졸업풍경이었다”고 전했다. 앨범에 실리는 모습은 지금도 크게 다르진 않다. 다만 유행에 따라 좀 더 ‘재미있는’ 포즈의 사진들이 함께 실리게 됐다.

눈 앞에 닥친 취업난으로 대학생활의 낭만마저 즐기기 힘들어졌다. 대학을 ‘역사’보다 ‘스펙’으로 평가하는 시대. 그 와중에도 75년의 역사를 지나 여전히 한양대는 ‘Engine of korea’, 대한민국의 성장동력이다. 누군가의 추억이 켜켜이 쌓인 캠퍼스를 거닐고 있는 우리. 2014년 한양의 앨범은 어떤 사진들로 채워질까.

권수진 학생기자 sooojinn@hanyang.ac.kr

이 기자의 다른 기사 보기

권요진 사진기자 loadingman@hanyang.ac.kr