5월 이달의 연구자상 클라우스 헤세 교수(의생명공학전문대학원)

말라리아 단백질구조 분석, "새로운 말라리아 치료법을 향한 중대한 도전"

본 기획은 2014년부터 시작하는 산학협력단의 ‘이달의 연구자’ 선정과 함께 합니다. 산학협력단은 매주 금주의 우수논문을 선정해 이 중 매달 ‘이달의 연구자’를 선발하며, 기획은 한 달에 한 번 진행됩니다. 본 기사는 인터넷한양과 산학협력단 뉴스레터에서도 만날 수 있습니다.

한국에서 말라리아는 ‘두렵지 않은 질병’이다. 1996년부터 매년 2천명씩 환자가 발생하지만 한국의 ‘삼일열 말라리아’는 증상이 가볍고 약으로 쉽게 치료가 가능하기 때문이다. 하지만 아프리카 등 열대지역의 ‘열대열 말라리아’는 다르다. 매년 250만 명이 감염되고 그 중 100만 명이 사망한다. 5월 이달의 연구자로 선정된 클라우스 헤세(Klaus Heese) 교수(의생명공학전문대학원)는 ‘열대열 말라리아’를 연구했다. 열대열 말라리아의 단백질 구조를 분석해 말라리아를 백신 개발의 초석을 마련한 것이다.

완벽한 백신 없는 ‘열대열 말라리아’

|

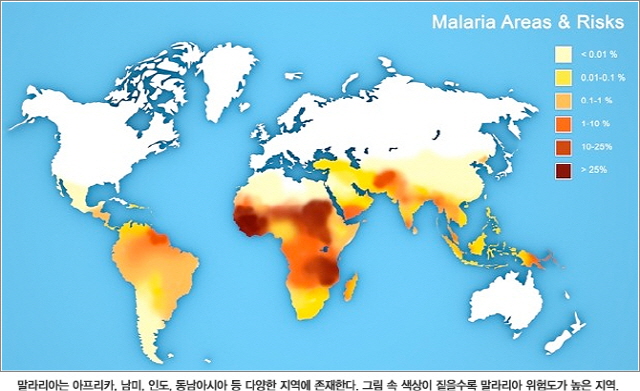

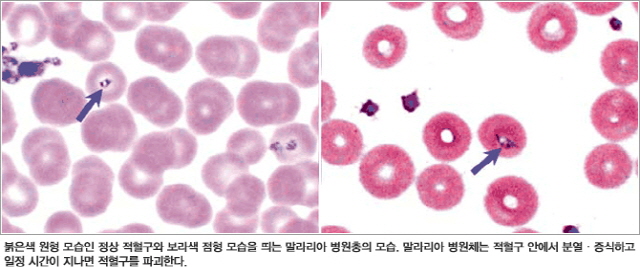

말라리아는 열원충(Plasmodium, 기생충의 일종)에 의해 발생한다. 사람에게 감염되는 열원충은 4종류다. 한국의 말라리아는 삼일열원충(Plasmodium Vivax)이다. 그 중 사람에게 가장 치명적인 열원충은 열대지역의 ‘열대열원충(Plasmodium Falciparum). 아프리카, 남미, 인도, 동남아시아 등이 열대열원충이 포진한 위험지역이다. 말라리아 병원체는 모기가 사람 피를 빨 때 인체에 침입한다. 그 후 말라리아는 적혈구 안에서 분열·증식하고 일정 시간이 지나면 적혈구를 파괴한다. 발열·오한·떨림 등의 현상은 말라리아가 적혈구를 파괴할 때 생긴다. 열대열원충이 일으키는 ‘열대열 말라리아’는 사람의 간과 심장, 심지어 뇌까지 파괴해 사망에 이르게 한다. 전체 말라리아 질병 중 80%는 열대열 말라리아일 정도로 백신 개발이 필요하다.

하지만 지금까지 완벽한 열대열 말라리아 치료제는 개발되지 않았다. 말라리아에 대한 백신에 준하는 클로로퀸(Chloroquine) 등의 항말라리아 약들은 열원충이 ‘내성’을 키우고 있어 치료에 한계가 있었다. 헤세 교수는 “열대열원충은 선천적인 면역 방어 능력이 있고 부분적으로 항원변이(바이러스 등 미생물이 환경변화에 따라 자기항원을 변화시키는 것)를 해 치료제에 대한 내성을 키운다”며 “치료제에 저항하는 열원충을 제거하기 위한 새로운 말라리아 치료제 개발이 시급하다”고 말했다.

말라리아 단백질 구조 분석, “새로운 치료제 개발에 도움 줄 것”

|

클라우스 헤세 교수는 논문에서 열대열원충의 단백질구조를 분석했다. 단백질 구조를 분석하면 말라리아 발생 원인을 파악할 수 있고, 백신 개발의 단서가 될 수 있기 때문이다. 헤세 교수의 연구 내용을 요약하면 다음과 같다. 질병은 몸 속의 단백질 구조가 정상 상태에서 벗어나 ‘변형’될 때 발생하는데, 말라리아도 마찬가지다. 단백질 구조는 수많은 아미노산의 연결에 의해 제어되는데, 아미노산의 연결은 수소성(Hydrophobicity)에 의해 결정된다. 또 수소성은 탄소의 지배를 받는다. 따라서 탄소 함유량과 수소성을 알아낼 수 있다면 단백질의 구조 혹은 기능을 추적할 수 있는 것이다. 헤세 교수는 “탄소 함유량은 단백질의 변형 가능성과 기능을 제어하는 수소성의 핵심 변수”라며 “탄소함유량과 수소성을 분석하면 단백질의 변형 원인을 파악할 수 있다”고 말했다.

헤세 교수는 열대열원충의 단백질 구조 분석을 위해 열대열원충의 한 종류인 ‘Pf3D7’를 연구 대상으로 삼았다. ‘Pf3D7’의 유전체서열을 분석한 것이다. 그는 “티아민(Thymine, 유전자 염기서열의 한 종류)에 담긴 유전체서열을 분석하면 단백질의 특징과 기능을 알아낼 수 있다”며 “열대열원충 단백질 구조의 분석은 말라리아의 백신을 얻는데 새로운 기회를 제공할 것”이라고 말했다. 또 헤세 교수는 “열대열 말라리아의 백신을 만드는 것은 과학자들에게 어려운 도전”이라고 말했다. 이유는 열대열원충의 ‘약에 대한 내성’ 때문이다. 강한 치료제를 만들면 열대열원충이 약에 대한 강한 내성을 갖게 되고, 일정 시간이 지나면 치료제는 무용해지는 것. 헤세 교수는 “기존 말라리아 치료는 내성의 강화를 막기 위해 감도를 줄이는 방향으로 발달했다”며 “이번 연구의 열원충 단백질 구조 분석이 내성 강화를 막으면서 치료 가능한 약을 찾는데 도움을 줄 것”이라고 내다봤다.

|

말라리아 외 치매, 줄기세포에 대한 연구도 진행 중

클라우스 헤세 교수의 연구는 말라리아로 고통 받는 수백만 명의 사람들을 치료하기 위해서다. 말라리아 연구 외에도 헤세 교수는 치매와 줄기세포에 대한 연구를 진행 중이다. 그는 치매의 증가를 기대수명의 증가와 출산율 감소에 한정 짓지 않았다. 헤세 교수가 주목한 지점은 인간의 인식과 태도였다. 치매 연구를 ‘심리학적 연구’로 진행한 것이다. 치매의 원인을 노화에서 성별, 인종, 지역, 교육 등에 이르기까지 다각화해 기존의 노화에 초점이 맞춰진 연구의 한계를 벗어나길 시도했다. 헤세 교수는 “사람의 인지 기능은 유전자에 의해 통제된다”며 “치매를 연구하는데 인간의 유전자 형성에 영향을 끼친 여러 요인들을 분석한 연구가 필요해 새로운 방식으로 연구 중”이라고 말했다.

줄기세포를 통해 세포를 재생하는 연구도 진행하고 있다. 유도만능줄기세포(Ips Cell)를 다루는 것이다. 줄기세포 연구에는 윤리적 문제와 면역거부반응과 같은 문제가 존재한다. 타인에게 세포를 받거나 이식하기 때문이다. 하지만 헤세 교수는 “이 연구에서는 부상자 자신의 세포를 이용해 줄기세포와 신경세포를 만들기 때문에 윤리적 문제와 면역거부반응은 연구를 진행하는데 어려움이 되지 않을 것”이라고 말했다.

최슬옹 학생기자 kjkj3468@hanyang.ac.kr

이 기자의 다른 기사 보기

박보민 사진기자 marie91@hanyang.ac.kr

'한양위키' 키워드 보기

'한양위키' 키워드 보기