한양대 공과대 학생이 배우는 전공필수 과목 학점이 1975년과 비교해 60% 이상 줄어든 것으로 드러나 공과 교육 부실화가 온 것이 아니냐는 지적이 제기되고 있다.

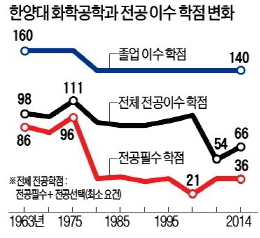

최근 <한국경제>와 배영찬 화학공학과 교수 연구팀이 한양대 공과대학의 50년간 학사 과정을 분석한 결과, 기계공학과의 전공필수 학점은 1975년 100학점에 달했으나 올해 36학점으로 줄었다. 같은 기간 화학공학과 학생의 졸업을 위한 의무이수 전공학점은 111학점에서 66학점으로, 전공필수 학점은 96학점에서 36학점으로 감소했다. 졸업 의무이수 학점에서 전공과목이 차지하는 비중도 69%에서 47%로, 20%포인트 이상 감소한 것으로 나타났다.

|

||

| ▲ 한양대 화학공학과 전공 이수 학점 변화 (이미지 출처 : 11일자 한국경제) | ||

기사에 따르면 이러한 현상은 정부가 2000년대 들어 획일적으로 융합 교육을 강조하며 공대의 전공 이수 요건을 완화했기 때문이다. 융합 교육을 통해 학생들의 수업선택권을 늘렸지만 기초 능력은 후퇴하고 학점은 스펙 쌓기 수단으로 전락했다는 분석이다.

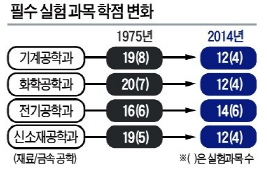

이에 더하여 실험수업, 현장실습이 줄어든 것도 공대 교육 부실화의 원인으로 꼽힌다. 한양대 공대의 필수 실험과목 학점은 1970년대와 비교해 37% 줄었다. 1975년 기계공학과 실험수업은 8개 과목 19학점에 달했지만 올해는 4개 과목 12학점뿐이다.

|

||

| ▲ 필수 실험과목 학점 변화 (이미지 출처 : 11일자 한국경제) | ||

때문에 신입사원을 뽑는 기업체에서는 공대 졸업생들의 기초 역량이 저하됐다는 불만의 목소리가 크다. 배영찬 교수는 “공대 실험수업 상당수가 1970년대 만들어진 프로그램으로 진행되다 보니 기업 현장에서 필요한 내용과 동떨어진 것도 문제”라며 “수업 내용과 장비 등 공대 실험수업 전반을 기업 현장에 맞게 정비할 필요가 있다”고 말했다.

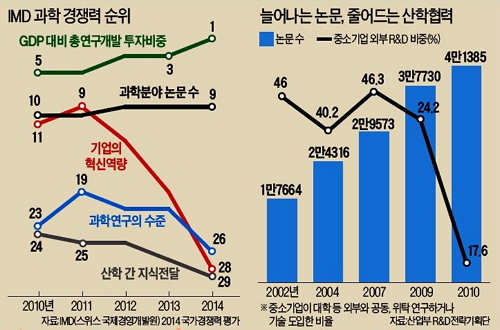

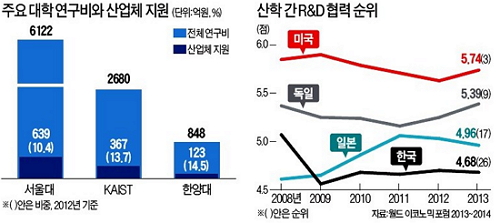

한편, <한국경제>는 공대가 현장 기술이 아닌 논문을 중심으로 교수를 채용하고 있다는 지적도 제기했다. 한양대의 경우도 최근 10년 간 공대에서 산업체 경력만으로 임용된 교수는 산학협력중점 교수 2명뿐이다. 정부의 대학 재정지원사업이 시작된 이후 대학들이 학교 운영비를 확보하기 위해 논문 중심의 평가지표를 만족시키는 데 집중했기 때문이다. 이에 따라 교수들이 쏟아내는 논문은 늘어나는데 반해 기술 개발로 이어지는 산학협력은 급격하게 줄어들고 있다.

|

||

| ▲ 늘어나는 논문, 줄어드는 산학협력 (이미지 출처 : 12일자 한국경제) | ||

|

||

| ▲ 대학과 기업의 산학협력 현황 (이미지 출처 : 13일자 한국경제) | ||

공대가 논문 중심으로 운영되면서 철강, 전력 등 주력산업의 기술을 가르칠 교수가 줄어드는 현상도 나타난다. <한국경제>와 배영찬 교수팀이 1975년과 올해 한양대 교수진을 비교한 조사에서 신소재공학부의 철강·금속 분야 교수와 기계공학부의 열역학 교수진 규모는 절반으로 줄었다. 기업현장과 멀어지다보니 산업 현장의 변화를 반영하는 수업을 만드는 것도 쉽지 않아졌다.

전문가들은 부실화된 국내 공대 교육을 강화하기 위해서는 달라진 산업 환경에 맞게 현장 중심의 교과과정으로 재편해야 한다고 조언했다. 배영찬 교수는 “일본에서는 10년 전 이미 공대 교육이 부실해졌다는 문제 의식에 따라 다양한 분석을 시도하고 교육 과정도 바꾸고 있다”며 “국내에서도 단순히 전공만 늘릴 게 아니라 달라진 산업환경을 분석해 전공 과목 등을 재구성할 필요가 있다”고 강조했다.