미(美) `천체물리학저널레터‘ 게재, 북두칠성 인근 극한에너지 우주선(線) 관측

□ 한양대 물리학과 천병구·김항배 교수가 참여한 한·미·일·러(韓·美·日·露) 국제공동연구팀이 5년간의 천체물리학 데이터를 분석한 결과, 극한(極限)에너지의 우주선(宇宙線)*이 생성되는 국소 영역을 발견했다.

| ||

| ▲ 천병구 교수 ▲김항배 교수 | ||

o Telescope Array(TA)라고 불리는 국제공동연구팀은 2008년부터 미국 유타 사막에 250억원을 들여 서울시 크기의 면적에 500여개의 입자검출기와 3개의 대형망원경을 설치해 북반구 최대 크기의 초고에너지 우주선 관측소를 완성했고 2008년 5월 11일부터 2013년5월 4일까지 5년간 72개의 극한에너지 우주선을 관측해 이 중에서 19개가 ‘큰곰자리의 북두칠성’ 근처에서 나온다는 사실을 발견했다. 이번 결과는 미국의 천체물리학저널레터(Astrophysical Journal Letter)에 실렸다.

* 우주선(宇宙線; cosmic ray) : 우주에서 지구로 떨어지는 모든 입자들의 총칭으로 대부분 양성자이나 즉 수소핵이나 무거운 핵 그리고 전자, 감마선 및 중성미자도 있다. 우주선은 1912년 헤스에 의해 최초로 발견되었으나, 이의 모체 및 기원, 전파과정은 100년 넘은 미스터리로 남아있다.

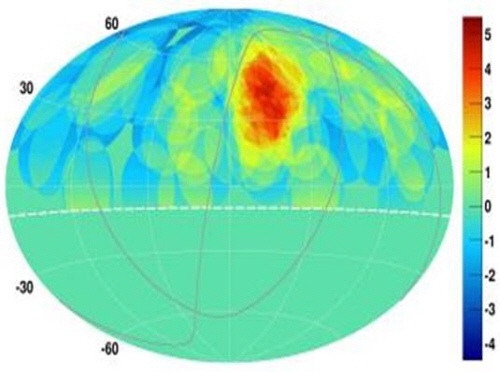

o 이번 결과는 극한에너지 우주선의 4분의 1이 우주하늘 16분의 1에 해당하는 특정한 지점(즉위 146.6도, 적위 43.2도)에서 나왔다는 것을 의미하고 만약 특정 에너지원 없이 무작위로 발생한 경우라면 이러한 값을 얻을 수 있는 확률은 1만분의 1.4에 해당하는 것이다.

| ||

| ▲ 우주하늘의 지도에서 극한에너지가 나오는 우주의 영역은 붉은색 지점으로 큰곰자리의 북두칠성 근처인 것으로 확인되었다. 만약 이러한 영역이 없이 우연하게 이러한 데이터를 발견할 확률은 만분의 일이다. | ||

o 극한에너지는 5x1019 eV* 이상의 에너지를 말하며 인간이 측정할 수 있는 에너지의 끝으로(저자는 끝에너지로 칭함), 이것은 류현진 선수가 던진 공이 가지는 운동에너지에 해당하지만, 크기가 먼지보다 작은 양성자 하나가 가지는 에너지라고 생각할 수 있다. 현재 인간이 만들 수 있는 에너지의 한계보다 10000배 이상으로 빅뱅 이후 수초내에 도달하는 에너지인데, 이러한 엄청난 에너지가 현재까지 남아 있었는지 아니면 현재 우주에 이러한 초거대가속기가 존재하는지가 아직까지 의문으로 남아있으며, 순수기초과학 분야에 남아있는 11대 미스터리 중 하나로 꼽힌다.

* eV (electron Volt) : 에너지의 단위로, 전자가 1 Volt의 전압에서 가지는 에너지

o 우주의 초거대가속기로는 AGN(Active Galactic Nuclei, 활동은하핵)과 GRB(Gamma-Ray Burst, 감마선폭발), 또는 전파은하, 은하간 충돌, 우주끈(cosmic strings), 초거대질량입자 등이 이론적으로 가정되고 있으나 아직 뚜렷한 증거는 없다. 이번 결과에서 극한에너지의 기원 자체가 확실히 규명되지 않았지만, 북두칠성 별자리에서 나오는 것만은 분명한 것으로 보인다.

* AGN (Active Galactic, 활동은하핵) : 은하의 중심에는 초거대불랙홀이 있을 것으로 추정하고 있으며, 보통의 은하와 달이 물질을 계속 빨아들여 거대한 에너지를 분출하는 은하를 뜻함

* GRB (Gamma-Ray Burst, 감마선폭발) : 최근에 발견되기 시작한, 빅뱅이후 최대의 우주폭발 현상으로, 은하가 발하는 에너지를 단지 수초에서 수분 만에 분출하는 극한천체이며, 모체로는 불랙홀과 중성자별의 충돌 또는 초거대별의 붕괴로 추정되고 있음

| ||

| ▲ TA 초고에너지 우주선 관측소의 대형 자외선 망원경 어레이와 이번 연구에서 발표된 극한에너지의 우주선이 나오는 지점인 북두칠성의 하루 운동 | ||

□ 125명으로 이루어진 국제공동연구팀에는 한양대 물리학과 천병구 교수, 김항배 교수 그리고 성균관대 물리학과 박일흥 교수, 이화여대 양종만 교수, 울산과기대 류동수 교수, 연세대 권영준 교수가 5년전부터 참여하고 있으며, 최근 검출기의 개선 사업에도 주도적 연구를 진행해오고 있다.

□ 이번 결과의 중요성은 극한에너지의 원천이 있다는 사실의 발견이며, 과학자들이 과거 수십년간 찾아왔던 것으로 이러한 원천(Source, 소스)이 무엇인지, 그리고 어떻게 만들어지는지가 앞으로 밝혀질 것으로 예상된다. 이러한 후속 연구를 위하여 TA 공동연구팀은 서울시 4배 큰 면적에 검출기를 확장하는 등 실험의 확대를 서두르고 있다.

| ||

| ▲ 미국 유타사막에 설치되어 있는 우주선 입자검출기와 멀리 보이는 대형 우주선 망원경. 500여개의 입자검출기와 3개의 망원경은 서울시 크기의 면적에 분산되어, TA 국제공동연구 실험에서 자동 제어되고 있다. | ||