10월 이달의 연구자상 김종만 교수(공과대·화학)

'땀구멍 지도'를 이용한 지문분석법 개발

지문인식기술은 사용자의 지문을 전자로 읽어 미리 입력된 데이터와 비교해 본인 여부를 확인하는 기술이나 시스템이다. 과거 영화에서만 볼 수 있었던 지문인식. 현재 출입통제, 금융자동화기기, 컴퓨터보안분야, 심지어 스마트 폰에도 지문인식 기능이 활성화되고 있다. 우리가 기존에 알고 있는 손가락의 '지문'을 이용하는 인식시스템을 벗어나 손가락의 '땀구멍'을 이용한 인식시스템은 어떨까. 10월 이달의 연구자로 선정된 김종만 교수는 '땀구멍을 이용한 지문분석 시스템'이라는 새로운 지문분석 패러다임을 개발해냈다.

신원확인, 모공만큼 작은 땀구멍을 이용

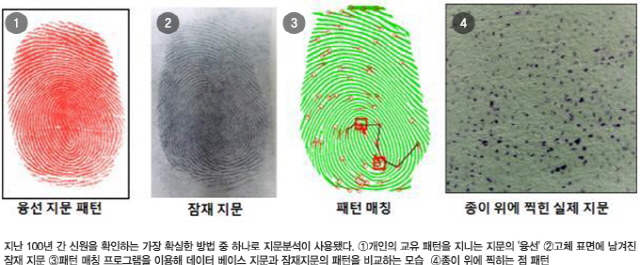

지문이란 손가락 끝 마디 안쪽에 있는 살갗의 무늬(융선)를 말한다. 지문이 의미 있는 이유는 사람마다 고유한데다, 그 모양이 평생 변하지 않아서다. 지문분석은 지난 100년 이상 지문의 융선 패턴 분석에 의존해왔다. 개인 식별, 범죄 수사의 단서, 인장 대용 등으로 사용하며 신원확인을 위한 가장 확실한 방법으로 여겨져 왔다. 그러나 융선을 이용한 지문인식방법은 지문의 많은 부분이 존재할 때만 분석할 수 있다는 단점도 있다. 따라서 종이와 지폐 같은 다공성 고체표면에 찍혀있는 잠재지문(겉으로 드러나거나 보이지 않는 지문) 분석에는 한계를 가진다. 다공성 고체표면에 손가락이 닿았을 때, 지문의 융선 모양의 패턴이 남지 않고 손가락의 땀구멍에서 나오는 땀이 다공성 종이에 빠르게 흡수돼 점 패턴이 생성되기 때문. 따라서 점 패턴은 기존의 융선 패턴과 대조를 할 수 없기 때문에 이제까지 범죄수사 분야에서 잠재지문을 분석할 수 있는 방도가 없었다.

|

김 교수가 개발한 땀구멍 지도를 이용한 신원확인 방법은 이러한 한계점을 대체, 보완할 수 있는 새로운 인식방법이다. 땀구멍도 지문과 마찬가지로 개인마다 패턴이 다르고, 태어날 때부터 정해지면 변하지 않는다. 땀구멍은 머리카락 굵기의 50분의 1 크기로, 피부의 모공만큼이나 작은 크기다. 김 교수는 이 작은 땀구멍을 추출하기 위해 땀샘에서 나오는 미량의 수분을 감지하고, 이미지화 시키는 방법을 개발했다. 이전에도 해외의 연구에서 손가락 끝에 있는 땀구멍 패턴을 추출하려는 시도가 있었으나, 이를 위해서는 고해상도 스캐너가 필요하고 복잡한 알고리즘을 이용해야 하며, 땀구멍과 융선이 겹쳐져 있는 지문의 복잡한 구조로 인해 땀구멍만 추출하는 것이 불가능했다.

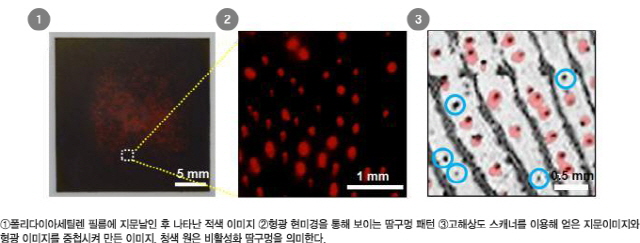

김 교수는 이를 해결하기 위해 땀구멍에서 나오는 소량의 물과 반응해 색의 변화를 가져오는 센서소재인 수변색 물질(물과 반응하여 색이 변하는 물질)인 폴리다이아세틸렌(PDA, polydiacetylene)을 이용해 지문에서 땀구멍만 추출해 땀구멍지도를 만들었다. 본래 청색을 띄는 폴리다이아세틸렌은 물과 반응하면 적색이 발현되는 성질을 가지고 있다. 땀 속에는 98%의 수분과 그 외에 아미노산, 무기질, 지방 등의 물질이 존재하는데, 폴리다이아세틸렌으로 만든 필름에 손가락을 찍으면 땀샘에서 나온 땀이 찍혀 적색의 이미지를 얻을 수 있다. 이를 형광현미경으로 관찰하면 땀구멍 패턴을 얻을 수 있는 것. "물과 반응하는 수변색 물질은 이미 많이 알려져 있죠. 하지만 땀구멍 추출을 위해 아주 소량의 물에만 반응하는 물질을 개발했습니다. "

|

폴리다이아세틸렌을 이용한 땀구멍 지도의 장점은 수분이 나오는 활성화된 땀구멍과, 땀이 나오지 않는 비활성 땀구멍을 정확히 구분할 수 있다는 것이다. 이 기술은 폴리아이아세틸렌 필름에 지문을 날인해 땀구멍 패턴을 얻은 후, 고해상도 스캐너를 이용해 얻은 지문이미지와 중첩을 시켜 활성 땀구멍과 비활성 땀구멍을 구별하는 최초의 기술이다. 이것을 이용해 기존에 땀구멍 지도 데이터베이스를 만들어 놓으면, 패턴 매칭 프로그램을 이용해 잠재 지문의 땀구멍과 비교해 신원을 확인 할 수 있는 것이다. "종이 위에 땀이 빠르게 흡수돼 형성된 잠재 지문에는 수분이 빨리 증발하고 땀 성분의 일부인 미량의 아미노산이 남는데, 이 아미노산이 닌하이드린(Ninhydrin, 아미노산과 반응하면 색의 변화가 나타나는 화학물질)이라는 물질과 반응하면 보라색 염료를 형성하기 때문에 이미지 구현이 가능합니다. 이렇게 얻은 잠재 지문의 땀구멍 패턴과, 폴리다이아세틸렌을 이용해 얻은 패턴과 대조해 신원파악이 가능한 것이죠."

새로운 패러다임을 제공하다

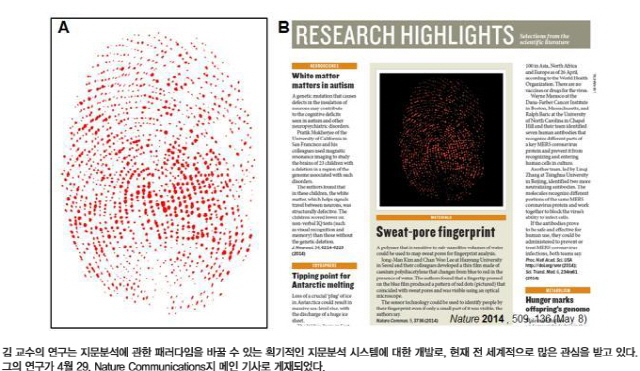

이 연구는 기존의 지문분석에 관한 패러다임을 바꿀 수 있는 획기적인 지문분석 시스템에 대한 개발로, 현재 전 세계적으로 많은 관심을 받고 있다. 4월 29일에 'Nature Communications'지(세계적 자연과학분야 학술지 '네이처'의 자매지인 '네이처 커뮤니케이션즈')에 메인 기사로 게재되었고, 이 외에도 다양한 과학 잡지 등에 소개됐다. 그 동안 다공성 고체에 남겨져 있는 잠재 지문으로부터 유용한 정보를 얻을 수 없었으나, 땀구멍 지도를 이용한 이미지 매칭 시스템으로 인해 잠재지문도 신원 파악에 유용하게 사용될 전망이다. 또한 땀 분비 관련 질환이나 땀구멍이 중요한 이슈가 되는 화장품 연구에도 적용할 수 있다.

|

최초로 개발된 기술인 만큼 보완해야 할 점도 있을 터. 김 교수는 "재료의 성능을 개선해야 한다"며 "상업화를 위한 가격 선정문제, 보존력 문제 등 고려해야 할 점이 많은데, 이 개선을 위한 연구를 진행하고 있다"고 말했다. 현재는 김 교수의 연구에 대해 보안업체, 화장품 회사 등에서 많은 관심을 보여와 연구에 쓰인 재료들을 보내 개발에 도움을 준 상태다. 앞으로의 목표는 무엇일까. "기존의 지문데이터베이스 외에, 땀구멍지도 데이터베이스를 만들어 다양한 목적으로 사용됐으면 좋겠어요. 꼭 범죄수사에만 이용될 것이 아니라 신원파악에도 용이하기 때문에 경제적으로 만들어서 상용화시키는 것이 목적입니다. 이 뿐만 아니라 다양한 보안출입 시스템, 화장품 개발에도 응용돼 다양한 분야에 사용될 수 있으면 좋겠죠."

연구는 한계극복을 위한 '끊임없는 노력'

|

김 교수는 유기화학에 대한 많은 관심으로 현재 이 자리까지 오게 됐다고 했다. 자극에 색이 변하는 물질에 매료돼 지금까지 연구를 하고 있다는 박 교수의 연구 목표와 철학은 무엇일까. "'높이 나는 갈매기가 멀리 본다'라는 문구를 좋아해요. 공부를 하면서 '내가 올라갈 수 있는 곳까지 최대한 가보자'는 꿈을 키우게 됐죠. 그래서 학문적으로 학사에 만족하지 않고 석사, 박사까지 공부를 하면 좀 더 시야가 넓어지지 않을까 생각했습니다. 대학원생들에게 제가 자주 하는 말은 '주어진 일을 수행하는 테크니션(technician)이 되지 말고 창의적인 생각이 요구되는 사이언티스트(scientist)가 되라'는 것입니다. 새로운 물질의 개발에 관해 끊임없이 생각하고 문헌 조사 및 독창적 아이디어 접목에 관해 스스로 노력하는 것, 이 노력이 있어야 비로소 남들이 하지 못하는 생각을 하게 되고, 훌륭한 연구결과도 얻을 수 있다고 생각합니다."

이진화 기자 evol41@hanyang.ac.kr

이 기자의 다른 기사 보기

사진/권요진 기자 loadingman@hanyang.ac.kr

'한양위키' 키워드 보기

'한양위키' 키워드 보기