김용희 교수(공과대·생명공학)

바이오 의약과 약물전달시스템의 융합

약은 어떻게 만들어지는 것일까? 흔히 한약의 제조방식을 말하는 천연 의약품 생약에서 약의 기원을 찾을 수 있다. 동물, 식물, 광물 등 자연에서 만들어져 그대로 쓰거나 간단한 가공과정을 거쳐 의약품으로 사용하는 것을 생약이라고 한다. 흔히 보양식, 한약으로 접하는 것들이 바로 생약이다. 하지만 자연에서 그대로 가지고 오는 생약은 양적으로 한정돼 있다. 이를 해결하기 위해 생약의 분자구조를 분석해 인공적으로 합성한 의약품이 바로 합성 의약품이다. 하지만 합성의약품은 특정 질환을 타깃으로 해 제조하기 어렵고 재료확보, 화학 합성 시 높은 비용 등의 문제가 있다. 이에 생체 의약품이라고도 불리는 바이오 약품이 등장했다. 바이오 의약품은 유전공학과 항체기술 등에 기반해 있다. 특정 환자군을 타깃으로 해 부작용을 줄이면서도, 인간의 DNA에서 추출해 재료의 한정성을 극복한 가장 진화한 약물형태라 볼 수 있다. 하지만 단백질로 구성된 바이오 의약품은 우리 체내에 들어가면 분해돼 실제 치료가 필요한 질환 세포에 도달하기도 전에 파괴돼 버린다. 약물이 원하는 질환세포에 도달해 치료 효과를 발휘하기 위해서는 바로 약물전달시스템(DDS)기술이 융합돼야 한다. 우리대학 김용희 교수는 바로 바이오의약과 DDS 기술을 융합해 비만세포를 치료하는 독보적 기술을 인정받았다.

올리고펩티드 구조로 비만세포를 치료하다

약물전달시스템(Drug Delivery System, DDS)은 약물 방출 속도를 조절하거나 약물을 목표 부위에 효과적으로 전달하는 방법을 말한다. 이는 의약품의 부작용을 최소화하고 약물의 효과를 극대화 하기 위한 기술이다. 이전까지는 지방세포를 표적으로 하는 전달체가 없었다. 그래서 뇌 식욕중추를 억제하는 치료법이나 대장 내 지방 흡수를 억제하는 치료법을 사용했다. 하지만 이런 치료법은 목표 부위뿐만 아니라 다른 부위까지 영향을 줘 심한 부작용이 있다. 실제로 식욕중추에 영향을 주는 치료법은 심장에 주는 부작용이 심해 제약 시장에서 입지가 좁아진 상태이다.

|

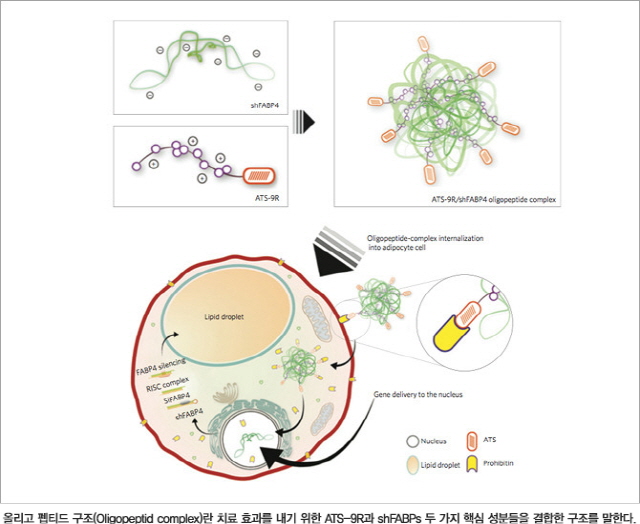

김용희 교수는 이러한 지방세포를 추적해 분해하고 억제하는 시스템을 만들었다. 약물전달 시스템 ATS-9R(Adipocyte Targeting Sequence Arginine)과 지방 억제 치료제 FABP-4 shRNA(Fatty Acid-Binding Protein-4 Short Hairpin RNA, 이하 shFABPs)의 결합으로 이루어진 올리고펩티드(Oligopeptid complex) 구조가 그것이다. 올리고펩티드 구조란 치료 효과를 내기 위한 ATS-9R과 shFABPs 두 가지 핵심 성분들을 결합한 구조를 말한다. ATS-9R는 지방 세포를 추적하고 해당 세포에 투과성을 높여 유전자 전달 능력을 향상 시킨다. shFABPs는 치료제로서 지방세포 속으로 지질 수송 및 저장을 담당하는 단백질(A-FABP) 생성을 억제한다. 이 구성체를 정맥에 투여하면 ATS-9R의 도움으로 지방세포 핵으로 shFABPs치료제가 이동한다. 세포 핵으로 이동한 shFABPs는 세포 응답성을 하향 조절하는 siRNA를 만들어 비만 유전자 발현을 억제한다. 이런 일련의 과정을 통해 지방 축적을 억제하고 예방하는 것이다.

진정성 있는 자세로 독자적 기술 확보해야

|

김 교수는 “지방세포의 유전자 발현 억제는 비만뿐만 아니라 당뇨, 동맥경화 등 다양한 대사 관련 질환에도 응용이 가능하다”며 이번 연구의 전망을 설명했다. 바이오 의약분야와 약물전달시스템을 융합한 이번 연구는 급성장 하고 있는 비만 치료제 분야에 선도적인 역할로 ‘네이처 머티리얼즈(Nature Materials)’에 게재돼 세계적인 인정을 받았다. 김 교수는 “현재는 국내외에서 약물의 유효함을 인정 받은 단계까지 온 상태이므로 앞으로 규명해 나가야 할 것들이 많다”며 이번 연구의 상용화까지의 과정을 덧붙여 설명했다. 보통 의약품은 국내외에서 특허를 취득한 후 제약회사와의 연계를 통해 GLPR(국가기관)에서 동물 실험을 거친다. 이후 식약청에서 1-2-3상의 임상실험을 거친 후 상용화 단계까지 이를 수 있다. 이 같은 일련의 과정은 대략 10년 정도가 걸린다. 쉽지 않은 과정을 거쳐 상용화된 의약품은 약 10조원의 수익을 거둘 수 있는 고부가가치 산업이다. 그렇기에 국가차원에서도 투자를 아까지 않는 분야이기도 하다.

우리나라 제약 산업에서 문제는 독자적인 연구성과가 부족하다는 것이다. 독자적 연구가 불가능하면 해외의 기술을 카피해 아류의 의약품을 만드는 한계에 봉착할 수 밖에 없다. 김 교수는 “FTA로 인해 제약시장이 개방되면서 해외제약회사들과의 경쟁은 사실상 불가능한 실정이다. 이를 극복하기 위해서는 연구를 통한 원천기술의 확보가 필요하다” 며 국내 제약환경의 안타까운 전망과 앞으로 준비해나갈 방향에 대해 설명했다. “세계시장에서 높은 입지를 다지고 우리만의 독자적 기술을 확보하기 위해서는 현대 의약에 발맞추는 새로운 교육이 필요하다. 약학대의 교육은 40년동안 폐쇄적이었다. 현재 변화되는 흐름을 반영하지 못한 교육은 참신한 인재육성과 의약분야의 발전에 걸림돌이 될 것이다” 라며 국내 약학분야의 교육의 문제점을 짚었다. 더불어 김 교수는 약학분야에서 지속적인 연구를 하고 있는 후학들에게 관련분야 논문읽기를 통해, 자신의 분야에 대한 꾸준한 탐색을 당부했다. 연구분야에 대한 새로운 정보와 지식들은 자신만의 고유한 연구 성취의 필수조건이기 때문이다. 무엇보다 가장 중요한 것은 즐기는 자세라며 연구의 종점에서 비약적 도약을 하기 위해서는 바로 자신의 연구분야에 대한 진정성 이라고 설명했다. “고진감래라고 하죠? 아무리 자기가 맡은 연구 분야가 고되고 막막하더라도 즐기는 자세를 가진다면 분명 달디단 성취감을 맛볼 거에요. 무조건 이기는 것이 중요한 게 아닙니다. 후배들이 즐기는 마음으로 진정성을 가가지고 연구를 해나갔으면 좋겠어요”.

|

이수정 기자 sj930212@hanyang.ac.kr

이 기자의 다른 기사 보기

사진/조유미 기자 lovelym2@hanyang.ac.kr

'한양위키' 키워드 보기

'한양위키' 키워드 보기