월봉저작상 수상자 정민 교수(인문대·국문)

한중 지식인의 교류를 담은 책 '18세기 한중 지식인의 문예공화국'

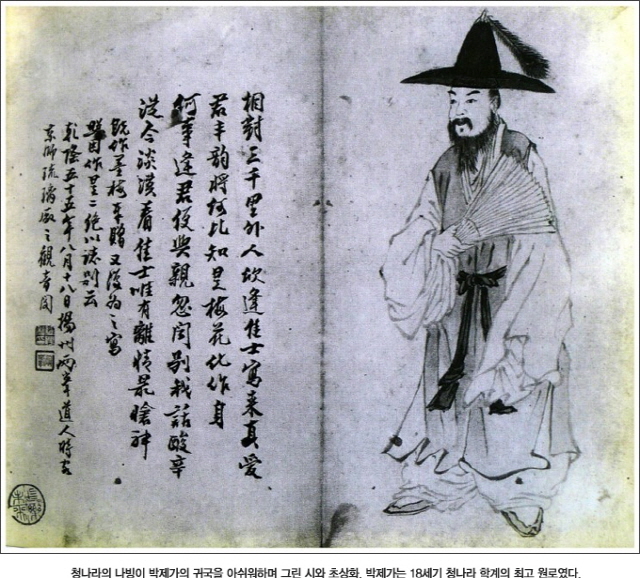

“삼천리 밖 사람과 마주하고, 선비의 만남을 반기며 그 모습을 적어보네. 그대의 멋스러움 무엇에 비할까, 알고보니 매화의 화신이시네(相對三千里外人 / 欣逢佳士寫來眞 / 愛君丰韻將何比 / 知是梅花化作身).” 청나라의 나빙이 조선의 박제가와 중국 반정균의 만남을 기념하며 쓴 한시의 일부다. 조선후기, 한중 문인들간의 교류는 어느 때보다 뜨거운 열기 속에 이루어졌다. 그 중심에 선 사람들은 홍대용 , 박제가와 같은 실학자들이었다. 고등학교 고전문학과 한국사 수업에서 반갑게 접해봤을 이름들이다. 그러나 정작 조선 사회에서는 크게 인정받지 못하던 사람들. 이들의 계보는 당시 해외에서 어떤 존재였을까. 저서 ‘18세기 한중 지식인의 문예공화국’으로 제 40회 월봉 저작상을 수상한 정민 교수(인문대·국문)를 만나 그 답을 들을 수 있었다.

한중 지식인 교류의 장, 조선후기 문예공화국

|

‘18세기 한중 지식인의 문예공화국’은 경성제국대 교수 후지쓰카 치카시(藤塚隣)가 박제가를 연구한 자료를 추적해, 청나라 문인들과 조선 북학파(연암학파 - 홍대용, 이덕무, 박지원, 박제가)가 교류했던 실상을 연구한 책이다. 따라서 저서는 입체적인 분석을 담고 있다고 정 교수는 말했다. “책에서는 당시 한국과 중국의 학자 간에 이루어진 지식적 교류를 구체화하고, 여기에 학술적인 의미를 부여했습니다. 이번 연구는 한·중 자료의 합을 맞춘 쌍방향적 연구라는 의의가 있습니다. 후지쓰카는 19세기 추사 김정희와 그의 스승인 조선사신 박제가를 연구한 사람이에요. 그는 초기 청조 고증학단을 연구하다, 조선의 헌책방에서 박제가를 다룬 중국자료를 접하며 청나라의 학술 문예가 조선에 전해진 과정을 연구하게 됩니다. 그가 수집한 자료는 국내 연구가 놓쳤던 미시적이고 예각적인 접근을 하는 데 도움이 됐습니다. 우리나라의 문집만으로는 교류 대상이었던 중국 지식인들의 생각을 추적할 수 없었으니까요. 그 결과 홍대용, 박제가와 같은 지식인들이 중국에서 이뤄낸 활약이 당시 조선사회에 알려진 것보다 더 대단하다는 것을 알 수 있었어요.”

‘18세기 한중 지식인의 문예공화국’은 해당 자료들에 담긴 문예 교류의 에피소드들 역시 담고 있다. 당대 지식인들은 직접 만나서는 필담을, 떨어져 있을 때는 편지를 통해 양국의 문학을 교류하고 친분을 이어나갔다. 정 교수는 그들의 필적과 후일담 등을 통해, 그동안 우리가 알지 못했던 박제가의 중국 내 명성에 대해 언급했다. '

|

“책에 등장하는 사람들 가운데 주인공으로 꼽힐 사람은 박제가에요. 그는 당시 중국의 상위 5%이내 지식인들이라면 누구나 교류하는 학계의 최고 원로였습니다. 중국 측에서 박제가를 사신으로 보내달라고 정조에게 요청할 정도의 영향력을 갖춘 문인이었습니다. 서얼 신분으로는 참여할 수 없는 조정회의에까지 초청받았으니까요.”

정 교수는 이같은 지식 교류의 매개체는 ‘문자’였다고 말한다. 정 교수의 설명에 따르면 당시 중국과 조선의 문자로 쓰인 한문은 오늘날 인터넷환경과 같이 국경을 넘은 ‘지식의 커뮤니티’를 매개했다. “문예공화국은 18세기 유럽에서 융성한 ‘Republic of Letters’에서 따온 말입니다. 독일어, 프랑스어 등 언어의 제약이 유럽 내에도 존재했지만 라틴어로 소통의 문제를 극복했어요. 조선과 중국 역시 한문이 있었기에 유럽과 같은 소통의 공화국을 이뤘다고 할 수 있겠지요.”

연구는 후지쓰카의 ‘망한려용전’을 얻는 데서부터 시작된다. 청나라와 조선 지식인들이 편지로 교류한 내용이 담긴 ‘연항시독’과 같은 책들을 필사하고 메모를 남겨둔 자료다. 정 교수의 책의 부제가 ‘하버드 옌칭도서관에서 만난 후지쓰카 컬렉션’인 이유다. 후지쓰카의 메모가 담긴 장서 일부는 하버드의 옌칭 도서관에 있었다. 후지쓰카 장서 일부를 접하기 위해 정 교수는 옌칭연구소 연구교수에 지원했고, 2년에 한 번 이루어지는 선발과정에 뽑혀 연구를 마무리할 수 있었다. 책이 완성되는 데는 꼬박 1년 남짓한 시간이 걸렸다.

조선과 청나라를 다룬 자료를 모두 검토해야 했기에 연구기간 중 절반이 자료를 정리하는 데 오롯이 쓰였다. “처음에는 옌칭도서관의 사서들조차 후지쓰카의 자료를 찾지 못했어요. 도서관 측에서 ‘우리 도서관에 있는 보물을 몰라봤다.’고 할 정도로 알려지지 않았으니까요. 꼬리에 꼬리를 물듯 자료들을 찾아나갔습니다. 책을 쓰던 1년은 전쟁 같은 시간이었고요. 고서의 양이 엄청나서 일주일 전의 자료가 꼭 전생의 일 같이 느껴졌어요.” 제한된 시간이 지나면 한국에서는 자료를 접할 수 없기에 집필을 미룰 수 없었다. 그래서 정 교수는 ‘스스로의 감옥’을 만들어 책을 썼다고 했다. 네이버 카페에 연재하는 방식으로 원고를 작성한 것도 집필을 미루지 않으려는 노력의 일환이었다. 정 교수는 18세기 문예 교류를 중심으로 완성한 이번 연구에 이어 19세기 한국과 중국의 지식적 교류를 연구할 예정이다.

지식인의 역사에서 오늘의 국제화를 읽다

|

정 교수의 연구는 오늘날 세계화와도 맞닿아 있다. 월봉 문학상 수상소감에서도 그는 “18세기의 지적 환경에서 오늘의 인터넷 시대를 향한 답을 찾아본다”고 전한 바 있다. “국경을 넘은 소통은 18세기 조선과 중국간 교류에서도 찾을 수 있습니다. 과거 한자라는 언어를 통해 문예공화국 시대가 완성됐다면, 현대사회에서는 시청각 자료가 그 역할을 하는 것으로 볼 수 있겠죠. 가수 싸이의 ‘강남스타일’과 같은 한류열풍이 유튜브 채널로 전세계에 전파된 것처럼요.”

“문화의 교류는 국가간 이해관계를 뛰어넘습니다. 18세기에도 조선과 중국간의 국익은 첨예하게 대립했어요. 그럼에도 민간과 학문 차원의 소통은 꽃피던 시대였습니다. 오늘날 사드 배치, AllB문제, 이어도 문제 등에서 한반도는 중국과 갈등관계에 있지요. 그런데 한편에서는 중국 국민들이 한국 드라마에 열광하고 있어요. 문화교류의 열기가 통제하기 어렵다는 것을 보여주는 예에요.” 국익이 서로 대립하더라도, 문화의 교류가 이루어진다는 진리는 인문학을 비롯한 지식교류의 역사와 현재의 한류에서 찾아볼 수 있다고 정 교수는 전했다.

조선후기의 문예적 교류를 통해 정 교수는 오늘날 국제사회에서 인문학의 역할 또한 강조했다. “우리가 주변국과 갈등하는 문제의 근본은 시선의 차이에 있습니다. 위안부 문제의 책임을 받아들이지 못하는 일본과의 갈등도 도덕 자체의 결함이기 보다 우리와 아예 다른 시선으로 문제를 견지해서입니다. 그 차이를 분석하고 풀어내는 것이 인문학이 할 일이죠.”

‘갑을관계’로 표상되는 약자에 대한 무시, 각계각층의 비리 등 우리 사회는 가치의 구심점을 잃고 있다. 돈과 취업률만으로는 해결할 수 없는 문제들이다. 각박하다는 탄성이 쏟아져 나오는 시대. 당장의 풍요보다 삶의 가치를 되새겨 보아야 하는 이유다. “취직이 삶의 기준이라면 은퇴 이후의 50년은 무엇으로 살아갈텐가요. 사유의 힘이 없이는 인생의 주인이 될 수 없습니다. 그 중심을 잡는 것이 바로 인문학입니다.” 정 교수가 인터뷰에서 마지막으로 전한 당부다.

김유나 기자 caecilgreen@hanyang.ac.kr

이 기자의 다른 기사 보기

박설비 사진기자 sbi444@hanyang.ac.kr

'한양위키' 키워드 보기

'한양위키' 키워드 보기