7월 이달의 연구자상 한양규 교수(자연대·화학)

반도체 회로 선폭(線幅)을 최소화할 수 있는 '상향식 포토리소그래피' 기술

반도체 시장 조사기관인 미국의 HIS Technology사(社)에 따르면 우리나라가 메모리 시장 강세, 모바일 반도체 경쟁력 강화 등에 힘입어 미국에 이어 세계시장 점유율 2위에 올랐다. 몇몇 기업의 주도 아래 우리나라는 반도체 강국으로 빠르게 성장했다. 오늘도 기존 반도체 공정의 한계를 뛰어넘기 위한 연구는 끊이지 않는다. 차세대 반도체를 위해 연구하는 한양규 교수(자연대·화학)가 7월 '이달의 연구자상'을 수상했다.

반도체를 만드는 기술, 포토리소그래피(Photolithography)

|

반도체는 고성능 PC, 스마트 폰, LCD 등 첨단 전자 제품의 핵심 소재다. 한양규 교수(자연대 화학)가 연구한 ‘상향식 포토리소그래피’를 이해하려면 기존 방식인 ‘하향식 포토리소그래피’를 먼저 이해해야 한다. 반도체 제작 기법에는 여러 가지가 있다. 그 중 컵라면 용기 또는 단열재로 널리 사용되고 있는 폴리스티렌(Polystyrene)을 재료로 광학기기와 함께 사용하는 ‘하향식 포토리소그래피’ 방법이 있다. 고분자의 광분해 또는 광가교 반응(사슬모양 구조 고분자를 빛으로 결합시켜 새로운 화학 결합을 만들어 내는 반응)을 이용한 것.

먼저 SiO2(이산화규소)층이 코팅된 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer) 위에 빛에 의해 분해되거나 가교될 수 있는 폴리스티렌 계 포토레지스트(Photoresist, 빛을 쬐이면 화학 변화를 일으키는 고분자 재료) 박막을 코팅한다. 미세회로가 새겨진 금속 포토마스크를 통해 KrF(ArF, E-beam 또는 X-ray)와 같은 짧은 파장의 광학 레이저를 조사(照射)해 폴리스티렌 층에 미세회로 패턴 이미지를 인쇄한다. 이후 폴리스티렌 이미지에는 반응하지 않는 반응이온에칭(RIE, Reactive Ion Etching) 공정을 통해 실리콘 웨이퍼의 이산화규소 층에 이런 미세회로 패턴을 전사(傳寫)한 다음, 마지막으로 이산화규소와는 반응하지 않고 표면에 남아있는 폴리스티렌만을 분해하는 산소플라즈마 에칭 공정(Oxygen Plasma Etching Process)을 시행해 미세회로가 새겨진 실리콘 반도체를 제작한다.

이 때, 반도체에 인쇄된 회로의 선폭(線幅, Line width)은 사용된 포토레지스트의 화학적 구조와 조사(照射)된 광학레이저의 파장과 함께 광학현미경의 개구율(Aperture, 정보 표시 가능한 면적의 비율)과 밀접한 관련이 있다. 즉, 하향식 포토리소그래피는 포토마스크에 미리 새겨진 회로의 선폭과 포토레지스트로서 사용된 폴리스티렌의 광반응 거동에 절대적으로 의존한다. 때문에 하향식 포토리소그래피 기술로 제작된 반도체의 회로 선폭은 약 30-20nm(Nanometer)가 한계다.

더 얇게, 더 작게, 차세대 반도체를 위해

반도체의 정보 저장 용량 및 처리 속도를 향상시키는 동시에 회로 선폭의 한계를 돌파할 수 있는 기술이 필요하다. 한 교수의 ‘상향식(bottom-up) 포토리소그래피’ 기술이 바로 차세대 반도체 제작기술을 위한 것. 상향식 포토리소그래피는 폴리스티렌 계통 분자를 사용하지 않는다. 결정성-무정형 블록(Crystalline-amorphous block)이 서로 연결된 블록공중합체(Block Copolymer, BCP) 분자사슬들의 직접자기조립(Spontaneously directed self-assembly, DSA) 현상을 활용하는 것.

“분자량과 조성을 잘 조절하면 성질이 비슷한 것끼리 스스로 모여 자기조립(Self-assembly)을 하게 됩니다. 자연스러운 현상이죠. 자연계 모든 동식물 성장에 이용되는 자기조립기법을 반도체 공정에 적용한 것입니다.” 블록공중합체가 만들어지면 고분자들이 나노 구조를 형성한다. 자외선으로 무정형 블록을 분해시키고 반응이온에칭 및 산소플라즈마 에칭 공정을 순차적으로 진행한다. 실리콘웨이퍼의 이산화규소 층에 미세회로인 나노선 또는 나노홀을 직접 나타나게 하는 것. 실리콘 위에 새겨지는 미세회로의 선폭은 사용된 블록공중합체의 조성(組成) 및 분자량과 자기조립 온도와 용매에 따라 30nm에서 최저 5nm까지 임의로 조절할 수 있다.

차세대 상향식 포토리소그래피 기술이 상용화되기 위해서는 몇 가지 조건이 있다. 높은 해상도(high resolution), 대면적의 장거리 질서(long-range ordering), 낮은 결함 밀도(low defect density), 우수한 에칭 선택성(etch selectivity), 기질 위에 수직배향 특성(perpendicular orientation on the substrate) 및 나노구조의 우수한 패턴전사(pattern transfer). 이런 조건들은 모두 트레이드오프(어느 것을 얻으려면 반드시 다른 것의 희생이 필요한 관계) 관계에 있기 때문에 지금까지 이런 6가지 성능을 모두 만족할 수 있는 재료는 보고된 바 없다.

|

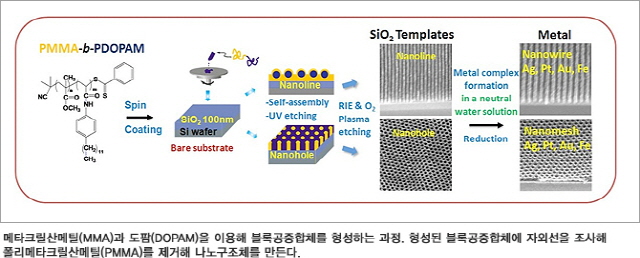

한 교수는 이런 난제를 극복하기 위해 결정성 단량체로서 새로운 구조의 DOPAM(도팜) 단결정을 최초로 제조했다. 합성된 결정성 단량체 도팜과 기존의 무정형 단량체 메타크릴산메틸(MMA)을 공중합해 다양한 조성 및 분자량을 갖는 새로운 PDOPAM-PMMA 블록공중합체를 탄생시킨 것. 이를 이용해 이산화규소가 코팅된 실리콘웨이퍼 위에 박막을 코팅한다. 블록공중합체가 자기조립으로 나노구조체를 발현하면 자외선을 조사해 폴리메타크릴산메틸(PMMA)을 분해해 제거한다. 남아있는 폴리도팜(PDOPAM) 나노선 및 나노홀에 반응이온에칭 및 산소플라즈마에칭 공정을 수행해, 5.0㎛ 이상의 대면적에 25nm에서 10nm 사이의 선폭 또는 직경을 갖는 이산화규소 나노구조체(나노선 또는 나노홀)를 처음으로 만들었다.

새로운 블록공중합체의 조성 및 분자량을 바꾸고, 고분자 사슬들 사이의 자기조립 현상과 결정화 속도를 임의로 조절하면 이산화규소 나노선의 선폭 또는 나노홀의 직경을 감소할 수 있다. 앞서 말한 상향식 포토리소그래피에서 요구되는 6가지 특성을 만족하게 되는 것. 뿐만 아니라 본 연구에서 형성된 폴리도팜 나노구조체(나노선 또는 나노홀)에 금속 양이온을 흡착하는 새로운 기법을 이용해 지금까지의 블록공중합체 소재 및 기법으로는 만들 수 없었던 나노선 및 나노메쉬를 제작할 수 있다.

따라서 이런 새로운 PDOPAM-PMMA 블록공중합체의 자기조립 현상 및 결정화 거동을 이용한 상향식 포토리소그래피는 기존의 반도체보다 용량이 수십 배 큰 10nm 이하의 회로 선폭을 갖는 차세대 반도체의 제작은 물론, 대량의 고밀도의 정보를 기록하고 저장할 수 있는 차세대 테라비트급(Terabit level) 정보저장용 자성매체(Magnetic media)의 제조에도 활용할 수 있다. 이외에, 차세대 디스플레이의 필수소재인 금속 투명전극의 제작에도 이용할 수 있다.

“인류에 보탬이 되는 연구를 하고싶어”

|

한 교수의 이번 연구는 기존 기술보다 회로 선폭을 최소화 할 수 있다는 데 의미가 있다. “반도체는 실리콘 위 구리 회로선을 따라 전자들이 움직이며 정보를 저장하고 입력합니다. 회로선을 가장 가늘고 좁게 만들어야 동일한 면적에 더 많은 회로를 집적할 수 있죠. 선폭이 좁아지면 같은 면적의 반도체 용량을 수십 배 향상시킬 수 있습니다.” 머지 않아 모든 첨단기기가 더 작아지고 더 얇아질 것이다. 최근 화제가 되는 웨어러블 제품도 마찬가지. 고용량 반도체 제작이 필수라는 설명이다. 게다가 한 교수의 이번 연구를 통해 플렉서블 디스플레이의 핵심소재인 투명전극을 보다 쉽게 제조할 수 있게 됐다.

이번 연구는 한 교수가 3년 동안 수행해 얻은 성과다. 자연과학 연구가 이론에만 집중한다는 것은 옛말이다. 기술의 발달로 자연과학과 공학의 연구 경계가 희미해지고 융합 연구가 시작된 것. 한 교수의 연구 결과로 기존 고용량 반도체 제작 기술을 뛰어넘을 수 있게 됐다. 자연과학 분야에서 연구해 낸 기술도 10년 이내 상용화 할 수 있는 시대다. “인류에 보탬이 되는 연구를 하고 싶습니다.” 과학자로서 한 교수의 간단하지만 궁극적인 연구 목표다. 탁월한 연구는 쉽게 이뤄지지 않는다. 한 교수는 연구에서도 ‘빨리빨리’를 외치는 문화를 꼬집었다. “보다 뛰어난 연구를 위해 기다려주는 연구문화가 필요합니다. 미래지향적인 선진 연구는 쉽지 않다는 연구자 입장을 생각해야 한다는 것이죠.” 더 나은 반도체 공정을 위한 연구. 한 교수의 도전은 계속된다.

조지윤 학생기자 ashleigh@hanyang.ac.kr

이 기자의 다른 기사 보기

권요진 사진기자 loadingman@hanyang.ac.kr

'한양위키' 키워드 보기

'한양위키' 키워드 보기