건설환경공학과 이태식 특훈교수 인터뷰

민간인도 우주여행을 할 수 있는 시대가 됐다. 아직은 잠시 무중력 체험을 하거나 선회하는 정도지만 조만간 지구에서의 여행처럼 숙박도 하고 더 나아가 거주도 하게 될 것이다. 이를 위해 꼭 필요한 것은 건설이다. 건설산업의 다음 무대는 우주가 될 것이라는 ERICA캠퍼스 건설환경공학과 이태식 교수의 혜안이 바야흐로 현실이 되고 있다.

글. 박영임 ㅣ사진 이현구

■ 달에 집을 짓는다고?

"영하 100도에서 영상 150도에 이르는 온도 차, 8개월간 가라앉지 않는 먼지, 산소가 없는 달은 남극과 북극, 사막과 심해라는 지구의 극한 환경을 모두 합쳐놓은 것과 같습니다. 게다가 달은 대기가 없어 우주 방사능에 무방비 상태이고, 운석이 그대로 떨어지는 위험천만한 환경이죠. 그래서 달에서의 건설기술을 '극한우주건설'이라고 이름 붙였습니다."

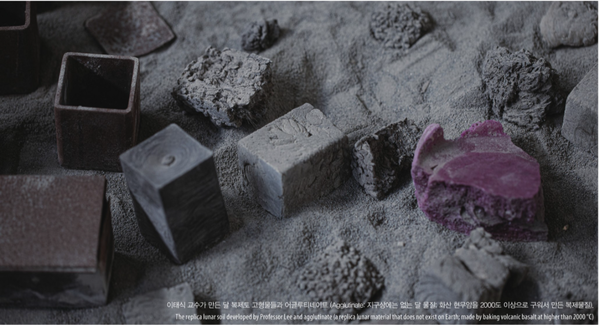

2002년 한국공학한림원의 '젊은 공학인상'을 수상한 이태식 교수의 다음 목표는 원대했다. 달에 집을 짓는 것이었는데, 건설기술의 최첨단은 우주건설이라 내다본 것이다. 당시만 해도 국내에서는 우주건설 연구는커녕 그에 대한 변변한 용어도 없었기에 이태식 교수는 '극한우주건설'이라는 말의 창시자가 됐다. 그뿐이 아니다. 그는 우주건설에 쓰일 건축자재 개발에서도 선도적 길을 걸었다. 이태식 교수는 달에서 사용할 루나크리트(이하 '달 콘크리트')는 물과 시멘트, 모래, 자갈 등을 섞어 만든 지구의 콘크리트와는 전혀 다르다는 점을 수차례 강조했다. 물을 사용할 수 없는 달 환경에 맞게 물을 사용하지 않는 무수 콘크리트여야 하기 때문이다. 이태식 교수는 세계에서 5번째로 제작에 성공한 '달 복제토(KOHIS-1)를 이용해 2009년 독자적인 달 콘크리트를 개발했다.

"달 복제토가 중요한 이유는 달에 집을 지으려면 그곳에 있는 현지 자원을 사용(in-Situ Resource Utilization)해야 하기 때문입니다. 지구에서 아무리 싼 재료라도 달에 가져가려면 다이아몬드 값이 되거든요. 그래서 달 복제토를 만들어 지구에서 연습해야 합니다."

이태식 교수의 달 콘크리크는 달 복제토에 폴리에틸렌을 섞어 만든 것으로 세계에서 3번째로 개발된 성과물이다. 과학기술정보통신부의 해외 우수기관 유치사업에 선정돼 한양대학교 내에 '국제우주탐사연구센터'(ISERI)를 설립한 2011년에는 달 유사환경을 구축한 후 먼지를 고려한 무수 콘크리트 이착륙장도 만들어냈다. 그때부터 달에 집을 짓겠다느 다소 공상과학 영화처럼 보였던 이태식 교수의 꿈이 눈에 보이는 형태를 갖추기 시작했다. 이어 2017년에는 미국항공우주국(NASA)의 3D프린터를 이용한 화성 거주지 건설 대회에 참가해 2단계 레벨 2의 77개 팀 중 우승을 차지했다. 화성에서 쉽게 구할 수 있는 것 중 지구에서 가장 유사한 화산 현무암과 우주인들이 포장할 때 쓰는 폴리에틸렌을 사용한 점이 주효했다.

■ 우주기술은 지구에서도 유용

왜 달에 집을 짓는 꿈을 꾸는 것일까. 이태식 교수는 그에 대해 세 가지 이유를 틀어 설명했다.

"첫째는 달이 피난처가 될 것이기 때문입니다 지구가 더 이상 인간이 살 수 없는 환경이 됐을 때 인류는 달이나 화성으로 이주해야 해요. 하지만 화성은 너무 멀어서 우선 달에 머물러야 할 겁니다. 두 번째, 달에는 자원이 풍부합니다. 달에서 1톤의 헬륨 쓰리(Helium-3)를 가져오면 지구가 1년을 쓸 수 있죠. 그리고 세 번째, 향후 먼 우주(deep space, 심우주)로 나가게 될 때 달이 우주정거장 역할을 해줘야 합니다."

그래서 이태식 교수는 지난 20여 년간 달의 환경에 맞는 집을 짓기 위해 최적의 재료를 개발하고, 구조기술과 지반공학을 연구해 왔다. 이러한 연구의 성과들은 우주뿐 아니라 지구에서도 유용하게 쓰일 수 있다. 극한 환경인 달에 집을 지을 수 있다면 극지방은 물론 지구의 70%를 차지하는 바다. 그리고 우리나라의 70%를 차지하는 산악 지역에 집을 못 지을 이유가 없기 때문이다.

"극한우주건설 연구의 중요한 의의 중 하나는 지구의 환경이나 주택문제를 해결하는 데도 기여할 수 있다는 점입니다. 달에 거주지를 세우려면 자체적으로 산소, 물, 에너지를 생성해야 하는데 이를 다시 지구에 적용하면 환경 및 에너지 문제를 해결할 수 있습니다."

실제 비접촉 온도계, 진공청소기, 전자레인지, 에어백 등 우리가 실생활에서 사용하는 많은 제품이 우주기술을 응용한 스핀오프 제품들이다. 이태식 교수가 개발한 달 콘크리트는 얼지 않기 때문에 극한지역에서도 사용할 수 있으며, 탄소가 배출되지 않아 친환경적이기까지 하다. 그래서 하늘이 까매질 정도로 탄소가 다량 배출되는 흙벽돌을 사용하는 저개발국가에 ODA(공적개발원조) 형태로 기술을 제공하는 사업도 계획하고 있다. 또한 3D 프린터를 이용한 건축기술을 응용해 '에코타이니(Eco Tiny) 하우스'라 이름 붙인 초소형 주택을 저렴한 가격에 제공, 빈민주거 문제를 해소하는 데도 도움을 줄 수 있다.

실제 이태식 교수는 지난 6월 'E&I(Eco Beautiful Harmony & International Space Exploration Research Institute)라는 연구소기업을 세우고, 미국항공우주국의 우주 쓰레기 처리기술을 활용해 가축 분뇨나 음식물쓰레기, 의료폐기물 같은 각종 유기물 쓰레기를 비료나 연료로 재탄생시키는 사업을 시작했다.

■ 달에서 반상회 하는 날을 꿈꾸며

민간기업들이 참여하는 뉴 스페이스 시대가 열리면서 이미 세계의 많은 기업이 우주로 눈을 돌리고 있다. 우주탐사 기업 스페이스X의 일론머스크는 재사용이 가능한 우주선을 여객기처럼 운영하겠다는 계획을 발표했다. 그렇다면 인류의 다음 목표는 우주공항 건설이다.

"달에는 공기가 없으니 '에어포트(Airport)가 아니라 '스페이스포트(Spaceport)라고 해야겠죠. 달에 우주선이 착륙하면 먼지가 일어나기 때문에 제방을 쌓아야 합니다. 그다음 도로를 깔고 거주지를 지어야 하는데 모두 건설공사가 필요한 일입니다."

이태식 교수는 세계 최고 수준의 극한우주건설 기술을 보유하고 있다. 달 복제토로 집을 지을 수 있는 기술을 가진 나라는 현재 우리나라와 미국, 영국 이렇게 3개국뿐이다. 1970년대 중동 건설 붐을 일으켰던 대한민국 건설기술의 위력을 다시 한번 세계, 아니 우주로 알릴 수 있는 기회다.

"달에서 전기를 만들어 지구로 보내겠다. 날아다니는 행성을 낚아채 백금을 캐겠다 등 세계적으로 많은 벤처기업이 우주를 무대로 기상천외한 사업을 꿈꾸고 있습니다. 하지만 우리는 아직도 '그게 되겠어?'라며 우주개발을 먼 미래의 일로만 생각하는 게 아닌가 싶습니다. 우리 민간기업들도 빨리 우주산업에 뛰어들어야 하며, 그러려면 젊은이들이 우주에 대한 꿈을 키워야 합니다."

이를 위해 이태식 교수는 달 탐사 국제민간기구인 '국제달기지연맹'(International Moonbase Allience)의 이사로도 활동하며 우주건설 기술 강연 및 토크 콘서트인 '달마을 반상회'를 진행하고 있다. 유년 시절 국내 최초의 SF 만화인 '라이파이'(김산호 지음)를 보며 키워 온 우주에 대한 꿈을 젊은이들에게 나눠주려는 것이다.

본 내용은 한양대 소식지 'HYPER'의 2021년 가을호(통권 259호)에 게재된 것입니다.

'한양위키' 키워드 보기

'한양위키' 키워드 보기